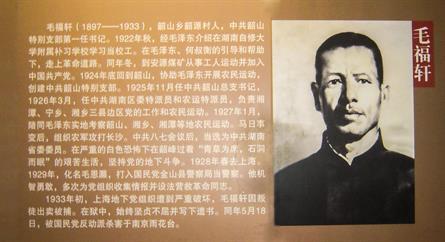

民族战士张郁光同志

更新时间:2023-01-02 11:30:08点击:

民族战士张郁光同志

李 士 钊

一

张郁光同志,一九〇五年七月十七日(清光绪三十一年六月十五日),出生于山东省济南府城内按察司街一个城市职员家庭中。他原名张舒义,别号郁光。六岁时,入私塾读书,一年后转入馆驿街西部寿佛寺小学。初小毕业后,又转入西关制锦市高等小学,他的级任老师鲁佛民先生,当时是一位具有民主思想的进步教师,对张郁光少年时代的影响很大,他的学习成绩比较优秀。

张郁光一九一九年秋天考入济南山东省立第一中学,由于五四运动的影响,他不断地阅读《新青年》、《新潮》等进步期刊,得以接受科学与民主的进步思想。一九二〇年,山东早期的马克思主义者、山东省立第一中学学生邓恩铭,曾在校中传播马克思主义的启蒙知识,使他有机会接触到科学的真理。一九二三年他中学毕业后,曾到唐山投考交通大学未取,翌年考入北京师范大学理学院数学系。他在师大曾参加改组后的国民党,常在校刊《新华周刊》上发表文章,并向进步刊物《语丝》投稿。一九二六年,参加过革命先驱者李大钊、路友于(山东诸城人)等人所领导的爱国运动——反对日军炮轰大沽口。三月十八日在天安门前举行示威游行,并到北洋军阀段祺瑞的执政府请愿,中途遇到反动军警的镇压,死伤二百多人,张郁光的棉袍子也被撕破,他在斗争的实践中接受了血的经验教训。

张郁光一九二七年师大尚未毕业,即投身广州,参加了国共合作的北伐军,在政治部门工作。一九二八年五月,山东奉系军阀张宗昌败退,北伐军进入济南,驻青岛的日军第六旅团福田部队竟强占我胶济铁路沿线和济南城,制造了重大流血的“五三”惨案。张郁光参加了济案后援会,奔走于上海等地,揭露日寇屠杀我国人民的罪行,争取各阶层人民的正义支援。北伐军的山东省政府在泰安成立时,张郁光在山东省教育厅担任督学。

二

一九二九年六月八日,曲阜山东省立第二师范学生会举行游艺会,演出了独幕讽刺喜剧《子见南子》①,批评孔子在生活作风上不能令人满意的细节。因之,激起了曲阜孔氏封建家族、所谓“圣人后裔”和豪绅们的强烈反对。孔家的族长孔传堉等二十一人,联名到南京国民政府教育部去告状,指控曲阜二师的进步师生有意侮辱“宗祖孔子”,要求予以制裁。这样一来,引起了一场轰动全国的政治风波。当时教育部派参事朱葆勤,山东教育厅派督学张郁光,共同到曲阜去查办,调停学生演出《子见南子》这一公案。

张郁光在处理这一公案中,始终站在曲阜二师进步师生这一边。他积极支持全体进步师生反孔、反封建家族的斗争。而国民党反动政府各级官员,直到四大家族之一的孔祥熙,都直接出面干涉,力主“严究”。到一九二九年八月一日,南京教育部下了一二〇号训令,撤换了支持学生演出《子见南子》并坚持和孔氏家族打官司的曲阜二师校长宋还吾,改派原济南山东省立高级中学校长张敦讷(即张默生)接任二师校长。就这样,结束了这场轰动国内外的反孔事件。正如鲁迅先生所说,它以“强宗大姓”的完全胜利而告终,而进步师生们的革命行动受到无理的镇压。

鲁迅先生,当时曾将有关《子见南子》的文件汇集在一起,题名为《关于子见南子》,其中详细地介绍了曲阜二师进步师生反孔斗争的过程,并在后头写着“一九二九年八月二十一日夜鲁迅编讫谨记”。这个史料后来编入他的《集外集拾遗》一书之中,使后代的人们得知其事情发展的梗概。

张郁光一九三〇年初任泰安山东省立第三中学校长,后又任曲阜山东省立第二师范校长。他接任二师校长后,先后聘请了当时很多著名的进步教师,如于赓虞(诗人)、任白戈,于月秋、郑依虹(女)、梁哲、梁祝航等人到二师讲授文学和社会科学。还邀请进步画家尚英宗教学生们习作具有进步内容的绘画,请音乐教师王雪林(即王云阶)教学生们唱《国际歌》、《少年先锋队》等革命歌曲。同时,大量购置了传播革命思潮的进步书刊,向学生们灌输革命思想,使曲阜二师成为一座革命的熔炉,受到进步师生们的热烈拥护。

三

一九三一年“九·一八”事变爆发后,曲阜二师的爱国青年学生,在全国反日高潮的激荡下,也参加了全国性的学生罢课,到南京国民党反动政府请愿,要求蒋介石出兵抗日。张郁光大力支持学生们这一正义爱国行动。不料放寒假之前,二师突然接到反动省府的命令,指责二师有共产党活动,声称国民党山东省党部要派人搜查。为此,校方立即通知革命师生秘密离校,并将进步书报予以疏散。结果,使国民党省党部捕共队对二师的搜查落了空。当时,被通知离校的师生中,有一名学生林传薪曾对张郁光说:“我没有参加共产党,但我相信共产主义。”学生发自肺腑的话语,对张郁光以后的思想变化,起了很大的影响。

一九三二年春天,国民党省党部的捕共队相继在济南山东省立第一乡村师范、曲阜山东省立第二师范大肆逮捕革命师生,白色恐怖笼罩着山东各中等学校。正值此时,山东省教育厅宣布撤销张郁光二师校长的职务,并在二师校内的布告栏里贴出布告,说什么张郁光放走七个共产党学生。原来这些学生曾办过名为《狂言》的周刊,因遭到特务告密而被查封。有正义感的学生为此撰写了一篇《吊狂言》的文章,表示同情和支持《狂言》周刊。张郁光被撤职的消息,激起学生们极大的愤慨。他们为挽留校长,组成了二百人的代表团到济南山东省教育厅请愿。国民党反动派不仅不答应,反而在第二天用铁甲车把学生代表团押运到兖州转回曲阜。不久,反动政府又发出捕捉张郁光的通缉令。张郁光被迫只身逃往北平,其家中也遭到抄查。他在北平期间,因政治上受迫害找不到工作。于是,就东渡到日本,入东京日本帝国大学教育研究部学习。在此期间,他结识了很多留学生当中的抗日爱国朋友,参加了中国留日学生左翼团体的进步活动,并积极地钻研革命理论。同时,还翻译了《西洋教育史》、《日本维新以来的教育制度》和《苏联性教育的理论与实际》等论文。

一九三五年冬天,北平爆发了“一二·九”学生爱国运动后,张郁光鉴于国内革命形势的发展,决心返回祖国参加救亡活动。一九三六年春天,他由日本绕道朝鲜,经过沦陷后的东北,回到了北平。由于他目击祖国东北沦陷四年多来的悲惨情景,更加激发了他的爱国热情和献身抗日救国事业的决心。

张郁光回到北平的初期,在北平师范大学教育系任讲师,教授“民众教育”和“教育制度”两门课程,还在私立民国大学教课。与此同时,他积极地参加了“华北文化界救国会”所领导的抗日救亡活动。因之,于一九三七年春季,被北平师范大学反动当局解聘。以后他便在党的影响和教育下,专门从事救亡工作,参加了促进宋哲元二十九军走上抗日道路的工作。

一九三七年“七七”事变后,张郁光于八月间和北平的部分进步教授以及流亡青年学生,由天津转道乘船到山东龙口登岸,随即到达济南,参加了韩复榘的第三集团军,在余心清为首的政训处工作,并在山东省政治工作人员训练所教课。十一月间,到达聊城范筑先将军的政训处,被聘为少将参议,在中共鲁西北特委的支持和影响下,坚持鲁西北地区的抗战工作。

四

一九三八年三月间,张郁光、牛连文、刘子荣三同志代表范筑先将军到徐州,找第五战区司令长官李宗仁,争取抗日游击部队的补给,毫无结果。后来又同牛连文、刘子荣代表范筑先将军到武汉去找国民党政府军政部,接洽抗日部队的编制和补给问题。临走之前,先到了河南确山,见过八路军驻河南办事处负责人彭雪枫同志。彭介绍他们到武汉去见中共中央长江局的负责人周恩来、董必武、叶剑英等同志,以及负责山东工作的张经武同志等。张郁光等人到武汉时,国民党山东省政府主席沈鸿烈,早已发去电报诽谤范筑先将军在鲁西北的抗战活动,大肆叫嚣“山东已红了半边天”。因之,使张郁光等人在工作中遇到许多困难。后经不少周折,才从国民党的军政部领到五万元法币、五万个手榴弹、一部分医药以及五万分之一的山东省区地图。他们在武汉时,曾参加过共产党人所领导的“全国学联代表大会”,张郁光作了“关于山东敌后鲁西北抗日根据地发展情况”的报告,还举行过中外记者招待会,向全国和全世界各地记者介绍了鲁西北坚持抗战的情况。他们得到中共中央长江局机关报《新华日报》和其他进步期刊的热情支持,得到周恩来同志多方面的关怀和帮助。八路军驻武汉办事处还介绍了老红军干部袁仲贤、周紫珊、杜云山等同志和一部分青年共产党员、民先队员,到鲁西北地区加强抗战工作。

张郁光等人武汉之行的所见所闻,使范筑先的“正统观念”受到重大的打击,使他进一步认识到:只有坚决依靠共产党,才能坚持抗日战争到最后胜利。所以到后来,范筑先将军能和共产党人团结合作,在党的领导下坚持抗战,并把自己的一男二女和一批青年干部,派往延安进入“中国抗日军政大学”和“陕北公学”,去学习革命理论和游击战术。

中共鲁西北特委一九三八年五月一日至七日,在聊城省立第三师范礼堂,召开了扩大的政治工作会议,将原“政训处”改为“政治部”,并在鲁西北各抗日游击部队普遍建立了政治工作制度。张郁光在会上对全体与会人员介绍了武汉之行,使到会的青年政治工作人员受到很大的鼓舞。为了适应形势的发展和抗战的需要,党决定在聊城筹办一所培养政治工作干部的学校。原计划仿照延安“陕北公学”的办法叫做“鲁西北公学”,后来为了避免反动派的猜疑,就决定叫做“鲁西北政治干部学校”;由范筑先将军任校长,张郁光任副校长,主持校内的一切事务;并以齐燕铭为教务长,周子明为训育长,王幼平任学生大队长。还聘请了大批老红军和革命干部任教员。这个学校于一九三八年七月一日举行了开学仪式。这时,经中共鲁西北特委批准,张郁光同志光荣地参加了中国共产党,编入以周子明为支部书记的鲁西北抗日游击司令部直属小组,其成员是袁仲贤、齐燕铭、姚第鸿、张郁光等主要政治干部。

鲁西北政治干部学校为鲁西北各抗日县政府和抗日部队培养了骨干。张郁光同志曾在《战地文化》半月刊第二期上,发表了《游击区的教育问题》一文,系统地阐述了共产党人对战时教育的方针政策。而国民党反动派却把我们党所领导的“政治干部学校”攻击为“共产党的染坊”。实际上鲁西北地区的很多爱国青年,正是通过这所“革命的染坊”而走上了革命道路。

五

一九三八年九月下旬,张郁光作为范筑先将军的政治顾问,随范到冀南的抗日中心——南宫去参观学习。在此,会见了中共中央北方局的代表朱瑞同志、八路军一二九师副师长徐向前同志、冀南军区司令员宋任穷同志、冀南行政公署主任杨秀锋同志等。还出席了有国民党河北省政府主席鹿钟麟、山东省政府主席沈鸿烈等人参加的“冀鲁两省军政联席会议”。会上讨论了如何加强和巩固华北、特别是河北和山东两省平原地区的抗日根据地和游击战争问题。会后归来经临清时,张郁光同志应中共临清县委和该县战地委员会与抗战群众团体的邀请,对抗日部队和群众作过几次关于当时抗日形势的报告,受到热烈的欢迎。一九三八年十月三日至五日,范筑先将军在聊城召开了“鲁西北军政联席会议”,出席人员包括各抗日部队的司令,各县抗日县长和鲁西北抗战司令部和政治部的主要工作人员。会议认真讨论了加强抗日部队的组织训练和巩固抗日政权等问题,通过了由共产党人根据中共中央《抗日救国十大纲领》精神所拟定的《鲁西北抗战行动纲领》、《战时经济政策》、《整军方案》三个重要文件。张郁光参加了这些重要文件的起草工作。

十月间,国民党反动派从武汉派来了一批军政人员,他们打着“国民政府军事委员会政治部政治工作大队”的旗号,实际上是一些国民党中统、军统特务和三青团骨干分子。他们的卑鄙目的是企图破坏瓦解范筑先将军在共产党领导下所创建的鲁西北抗日根据地。张郁光同志熟悉这些反动家伙的情况,故能运用各种方式予以应付,并与之进行不调和的斗争,使其阴谋诡计无法施展。

十一月初,中共山东省委书记黎玉、八路军山东纵队指挥张经武、政治部主任江华、干部大队队长吴克华等同志带领一批青年干部,由延安返回山东经过聊城时,带来毛主席写给范筑先将军的亲笔信。中共鲁西北特委在军事教育团礼堂举行了欢迎大会,大家热情地交流学习抗战经验。张郁光同志在讲话时说:“今天是欢迎娘家人的盛会,可以不拘形式地畅所欲言,希望来自革命圣地的同志们,兄弟姐妹们,把最好的礼物——学习马列主义的心得带给我们。”会上一再欢迎延安来的同志们唱革命歌曲《上前线》、《全面抗战》、《延安颂》等等,自始至终热情洋溢,掌声雷动。而后,这些歌曲很快地流传在鲁西北各地。

就在这个时候,范筑先将军的部下,以参谋长王金祥为首的部分旧人员,受国民党反动派的拉拢收买,和共产党人为首的政治部之间发生摩擦。接着濮县县长姜鸿元阴谋杀害十三支队副司令员、共产党员王青云同志未遂,被革命群众打死。而王金祥不经请示范筑先将军,在濮县黄河以南王堌堆枪杀了王青云同志,还在濮县杀害了十三支队政治部主任、共产党员汪毅同志。这时,以张郁光、姚第鸿同志等为代表的政治部干部,和以王金祥、郑佐衡(聊城县长)等为代表的顽固派之间展开了激烈的斗争。聊城城内气氛比较紧张,有几天人人腰里揣着手枪和手榴弹,大有一触即发的危险。甚至反动派扬言要刺杀张郁光同志。但是共产党人坚持了既团结又斗争的方针,故未发生意外事故,张郁光同志在斗争中以身作则,起了示范和骨干作用。

六

一九三八年十月,日本侵略军攻陷武汉。之后,日寇开始对敌后抗日根据地发动了大规模的“扫荡”。因聊城是鲁西北抗日根据地的指挥中心,所以成为日寇进攻的重点。占领济南的日寇一〇四师团末松部队的平田联队,十三日由泰安出发,会同驻东阿的冈村联队,当天傍晚在东阿黄河渡口姜沟搭浮桥强渡,向聊城方面进攻。沈鸿烈驻守在黄河西岸鱼山的一个警卫团不战而退,致使敌人的快速部队长驱直入,很快就攻抵聊城近郊。范筑先将军十三日傍晚下令撤退城内非战斗人员、居民和政治干校的师生,十四日黎明即向西南方向的莘县撤退。张郁光和政治部副主任姚第鸿同志,十三日夜开始参加了撤退工作,十四日上午七时左右,张郁光曾去司令部向范告别。因为国民党反动派沈鸿烈、李树椿借故来谈整军计划,致使范筑先、张郁光等领导人失去了撤出聊城的有利时机。十四日下午五时前,聊城四周即遭到日寇的四面围攻。十四日深夜,范筑先将军还亲自指挥打退了由南门进攻的敌人,想从西门打出去。但因聊城四面环水,要冲出敌人的重围已不可能了。范筑先将军十五日拂晓在东城门上受伤,敌人又用飞机大炮联合猛攻东门,范筑先将军的腿骨又被敌人的飞机扫射打断。后来当他的警卫人员要抬他到德国天主堂医院急救时,遭到范筑先的严词拒绝。他坚持民族大义,既不愿受帝国主义分子的庇护,又不当日寇的俘虏,遂在光岳楼北北水口南的大路上,高呼着:“中华民族万岁!”用手枪自戕殉国。张郁光在原城西南隅万寿观一带指挥巷战,后来在西门城楼下与日寇搏斗中壮烈牺牲,终年三十三岁。

日寇在十一月十五日上午九时左右,即全部占领了聊城古城。和张郁光同时牺牲的还有共产党员、政治部副主任姚第鸿,民先队员、经理处长崔芳德等干部、战士和爱国群众共七百余人。

聊城古城(当时叫“筑先县”)在一九四七年一月一日为我晋冀鲁豫八路军第七纵队解放后,入城的党政机关曾派人到处寻觅张郁光等同志的忠骸,但一直找不到下落。聊城人民为了纪念张郁光在抗战中的不朽业绩,曾以郁光同志名字命名街道、学校,用以教育后代,继承和发扬革命先烈的未竟遗志。