血洒淮海留英名——记张茂桂烈士

更新时间:2022-12-23 11:30:08点击:

血洒淮海留英名

——记张茂桂烈士

辛崇法

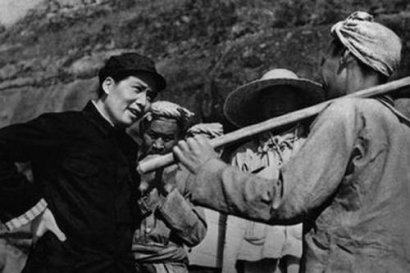

“淮海战役的胜利,是人民群众用小车推出来的”。这是陈毅同志对山东广大支前民工的高度评价。在伟大的人民解放战争中,在同一个硝烟弥漫的战场上,有无数的支前民工,为了战斗的胜利献出了宝贵的生命。他们的英雄事迹可歌可泣,他们那无私奉献的革命精神堪为后人楷模。在淮海战役纪念馆里,陈列的曾两次荣立一等功、被誉为“火线担架兵”的张茂桂烈士,就是其中一位典型的支前民工代表。

张茂桂,日照市东港区陈疃镇上蔡庄人。1922年4月7日,出生在一户贫苦农民家庭中,幼年读过私塾。抗日战争爆发后,他目睹了日本侵略者抢杀掠夺无恶不作,许多家庭妻离子散,家破人亡,人民生活苦不堪言的情景,激起了他对日寇和反动派的无比痛恨。

1945年,在抗日战争的胜利和当地解放的欢呼声中,他参加了基干民兵,并当了民兵班长,站岗放哨,拥军支前和对敌斗争各项工作他都跑在前头。1946年冬,他光荣地加入了中国共产党,并担任了民兵分队长。入党后,他工作更加积极,多次带领民工支前,圆满完成了各项任务,每次都受到上级的表彰。

张茂桂自幼忠诚老实,经过多次战斗的锻炼,政治觉悟不断提高,跟着共产党走的立场更加坚定。1947年2月,上级调他到五莲县迟家庄看管武器和弹药库。他深知责任重大,在执行任务的过程中,时刻警惕敌人搞破坏,始终保持着高度的政治责任感和自信心。历时3个月,终于圆满完成了看管任务,受到上级的表扬,并奖励给他一支步枪。

随着解放战争的顺利进行,根据中共中央的部署,山东解放区军民加快了粉碎国民党对山东解放区重点进攻的步伐,出动大批民工支援鲁南、莱芜、孟良崮、南麻等战役之后,又掀起了新一轮报名支前的热潮。1948年5月,县委组织了2500余人的担架兵团支援前线。张茂桂得知这一消息后,心急如焚,立即找到村干部要求参加担架队。本来这次没有他的任务,因为他曾先后多次带领民工支前,上级考虑到他的身体状况,认为让他再上前线不妥。但他不顾家庭阻拦,硬是要求上前线当担架兵。村干部看他支前心切,就批准了他的请求。在支前工作中,担架兵团的任务是一线短途转运伤员,同时,还担负着挖战壕和往前线运送弹药等任务,张茂桂也深知这些任务的艰苦和危险。为此,家人和亲友都很担心,并苦口劝他不要去。但他已下定决心,毅然报名参加了担架兵,被编到一营一连一排任班长。担架兵团在日照县巨峰区(现岚山区)训练了几天后,就开赴到前线。他跟随部队先后转战山东、安徽、河南等地,历时9个月,行程达8000余里,冒着敌人的炮火和飞机的狂轰滥炸,先后参加了济南、蚌埠、淮海等6次重大战役。

1948年秋,人民解放战争进入夺取全国胜利的决定性阶段。11月6日,华东野战军和中原野战军发起了规模空前的淮海战役。此次战役,国民党集中投入兵力达80万人,而我军参战部队约60万人。其作战区域东起海州、西至商丘、北起临城、南达淮河广大地区。此次战役,每次战斗都打得异常激烈,敌我双方伤亡都很严重。对我军伤员而言,时间就是生命,为迅速将伤员们救下火线,张茂桂不顾个人安危,带领全班冒着敌人密集的炮火,不停地抢运伤员,使他们能够得到及时抢救。本来4个人抬一副担架,他和焦见楹体魄健壮,便两个人抬一副担架。在担架上抬一名伤员,他身上再背一名伤员,仍然快步如飞。

在后方,张茂桂对伤员体贴入微,像关心自己的亲人一样,给伤员喂水、喂饭,用手捧大便,用自己喝水的缸子给伤员接尿,用嘴给伤员吸痰,从不嫌脏。还用自己省下的钱买鸡蛋和糕点给伤员吃。他这种与伤病员血浓于水的情怀,无不使伤病员和同志们深受感动。“走得快,走得稳,走起路来不摔人;伤员受伤不能动,茂桂耐心来侍奉;帮助伤员大小便,不嫌脏来不嫌烦……”这首在担架队流传的快板诗就是对张茂桂模范事迹的真实写照。

张茂桂不仅对伤员关心备至,对待一起执行任务的同志们也像亲兄弟一样。行军时,他替身体弱的人背行李;吃饭时,先让别人吃饱,然后再吃;住宿时,把好地方让给别人住。每到一地,他总是先让同志们先休息,自己则挑水,打扫卫生,忙个不停,从不叫苦叫累。由于张茂桂工作出色,多次受到上级表彰,荣立两次一等功。

1949年1月6日夜,人民解放军开始了最后围歼杜聿明残部的战斗。张茂桂所在的担架兵一连奉命向鲁楼前沿阵地运送300箱弹药。战斗打响后,敌我双方的枪炮声和飞机的轰炸声响成一片,火光冲天,震耳欲聋。为了战斗的胜利,张茂桂不怕牺牲,冒着敌人密集的枪林弹雨,带领全班在火力网中往返奔驰,及时将一箱箱弹药送上阵地,圆满地完成了任务,为我军夺取鲁楼战斗的胜利作出了重要贡献。当担架队带着胜利的喜悦返回时,遭到了敌机的轰炸,年仅25岁的张茂桂壮烈牺牲。

张茂桂牺牲后,上级根据他生前的模范事迹,为他追记大功一次。

为缅怀先烈,启迪后人,坐落在徐州市的淮海战役纪念馆里,以“火线担架兵”为题,陈列展出了张茂桂烈士的英雄事迹。

张茂桂,这位日照人民的支前模范,其光辉事迹和革命精神将永载史册,千古流芳。