于子三烈士英名长在

更新时间:2022-12-11 11:30:04点击:

于子三烈士英名长在

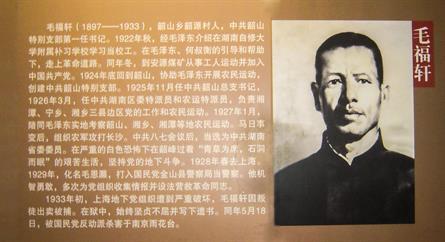

于桂英

于子三烈士生前曾任浙江大学学生自治会主席,党的外围组织“新民主主义青年社”浙大农学院分院领导人,进步革命团体“新潮社”农学院分社社长,秘密革命组织“华家读书会”联络员。在中共地下党的领导下,他带领浙大和杭州各校同学与国民党反动派开展了英勇顽强的斗争,成为一名坚强的学运领袖。1947年10月26日被国民党特务逮捕,29日被杀害于杭州国民党浙江省保安司令部,时年只有24岁。于子三的一生是短暂的,但他反抗国民党反动派黑暗统治的革命精神与山河共存,与日月同辉。

于子三,原名于泽西。1925年1月20日出生在山东省烟台市芝罘区初家镇前七夼村一个贫苦的农民家庭里。父亲于繁嘉,号介轩,是一位爱国教师,解放前曾在本村任小学教员,后在烟台市立八中任过职员。母亲王玉兰是位勤劳善良的家庭妇女,生有三男四女,于子三排行第六。于子三7岁入本村小学读书,1938年夏小学毕业。同年秋考入了烟台志孚中学学习。他在校期间,学习刻苦,成绩优良,为人正直,深受师生喜爱。

于子三在中学读书,耳闻目睹了日寇烧、杀、淫、掠的种种暴行和伪顽赵保元在胶东的罪恶行径。国土沦陷,同胞的苦难,使年仅17岁的于子三逐步形成了忧国忧民的爱国主义思想。

1941年夏,于子三初中毕业,同年秋考入了北平汇文中学高中部。当时的北平,遭受着日寇铁蹄的蹂躏,人民处于水深火热之中。汇文中学这所教会学校,在日本人的严密控制下,一片沉寂,于子三再也无法学习下去,年底他即离开了北平,重返烟台。

他回到烟台后,继续寻求着新的出路,经过反复思考,他毅然决定到祖国最需要的地方去!于子三的想法得到了父亲的支持,并为他准备了经费,临行前还千嘱咐,万叮咛,为了避免官方检查,给他改号为于子三。

1942年冬,18岁的于子三与志孚中学的好友杨式汝、初世茂等,偷偷地越过了敌人的封锁线,途经北平,几经周折,转到了安徽的阜阳,考入了国立二十二中高中部。在这所学校里,学生要受严格的军事训练,政治上要受国民党的“特种教育”,实则是防共、反共、迫害人民的教育,受国民党特务的监视。生活上异常艰苦,虽为公费,但整天吃的是黑馒头和盐水泡米饭。

1944年夏,高中毕业后,去流亡安徽的国民党山东教育厅在长官店办的一所临时中学任职员,但不久即离开安徽去重庆。

于子三到重庆后,进入了“后方学生寄宿处”。这个寄宿处,名为国民党的“慈善”机关,实际是监视学生的场所。在那里,政治上受欺凌虐待,经济上受剥削。到此不久,因他为受欺侮的同学打抱不平,遭到国民党宪兵的毒打,腰部受了重伤而入医院。在重庆,于子三亲眼看到了美货充斥市场,官僚仗势欺人,国民党反动政府的官僚们置国家民族危亡于不顾,吃喝玩乐,消极抗日,积极反共,大发国难财,大后方的人民却流落街头,卖儿鬻女,啼饥号寒。严酷的事实使他认识到,这里并不是抗日的心脏,而是人间地狱,他对国民党的幻想打消了,不得不另找出路。

1944年10月,他又跋山涉水奔赴贵州,考入了流亡贵州湄潭的浙江大学农学院农艺系,开始了大学生活。这所被誉为“东方剑桥”的浙江大学,具有光荣的革命传统,特别是1936年竺可祯任校长以后,坚持了“民主第一”、“教授第一”、“学生第一”的办学方针,以“求实”为校训,为中共地下党的活动创造了条件。我党曾秘密派人去该校开展工作、发展党的组织,领导学生运动,使进步力量不断发展壮大。于子三激于爱国热忱,参加了浙大学生自治会组织的“前线服务团”,到前方去慰劳抗日将士。但是,他们的爱国行动,引起国民党当局的严密注视。于子三在给一位同学的信中反映了当时的情况:“我们凭着爱国热情,在前线作点有益的工作,但是,我们的爱国行动却受到特务们的监视,这是多么卑鄙无耻的事啊!”他在前线三个月,受到了爱国主义的教育,进一步认清了国民党的反动本质,彻底抛弃了以往那些不现实的想法,因而,更加积极地投入到抗日救亡的伟大斗争中去。

1945年初,浙大的进步力量不断发展,先后建立了“新潮社”、“华社”、“笔社”等秘密进步团体。这年五月,于子三给“新潮社”一位同学的信中表示:我以前对国民党存有不切实际的幻想,是蒙受了隐瞒事实真相的欺骗宣传,如今我才了解那些冒险家们美妙的言论,不过是企图冒充真理。请允许我加入你们的组织吧!我将积极地做些不愧于青年们的工作。不久,他在贵州湄潭加入了“新潮社”。第二年担任了“新潮社”浙大农学院分社社长。

1946年9月,于子三随浙大迁回杭州,他在远离家乡又无经济来源的情况下,经常利用夜晚刻蜡版、抄写讲义,还担着风险到校外当家庭教师,得点微薄的收入,维持学习和生活。尽管如此,他仍热心帮助比他更困难的同学。

1946年12月,北平爆发了抗议美军暴行的反美爱国运动。浙大中共地下党组织为了声援北平学生的爱国正义斗争,成立了“抗暴委员会”,并于1947年元旦,联合了杭州的七所学校2500多人,举行了游行示威。于子三走在游行队伍的最前列,带头高呼口号,散发传单。他还积极参加了1月3日、18日至19日相继举行的罢课示威及街头宣传活动。在罢课中,学生自治会提出了“反内战”的口号,并致函驻华美军总部和美总统杜鲁门,抗议美军暴行,强烈要求美军停止对中国的侵略行径。于子三在这些斗争中经受了考验,成为学生运动的骨干。

1947年春,于子三被推选为浙大学生自治会代表,同年5月当选为浙江大学学生自治会主席、罢课委员会主席,同时又是罢课5人领导小组的成员。

国民党当局为镇压学生运动,在南京制造了“五二○”血案。于子三听到这一消息后,表示了极大的义愤。他即刻领导“罢课委员会”,在5月22日举行了罢课请愿斗争,并发表了《为南京五二○血案敬告社会人士书》。5月24日,于子三等人又在中共浙大党组织的领导下组织杭州大中学生3000人参加的联合游行示威,进行反内战,反迫害斗争。游行时,于子三带队走在前面,沿途高呼:“抗议国民党制造‘五二○’惨案!”“反对内战,让老百姓活下去!”等口号。在学生的带动下,“讲师团”、“助教会”的代表也参加了游行示威,散发传单等活动。这些斗争,大长了革命人民的志气,打击了反动派的嚣张气焰。

浙大学生自治会,为了扩大“五月运动”的影响,原定6月2日举行600人的示威游行。此消息被国民党浙江保安司令部窃悉,并准备对学生进行血腥镇压。因此,中共浙大支部采取紧急措施,劝阻学生不再上街,避免牺牲。面对着等待出发游行的学生,于子三根据党的指示,反复耐心地说服了同学,取消了上街游行的计划。但当敌人认为学生不敢上街,即解除了戒严时,于子三又根据党的指示,果敢地把学生分成四个组,采取突然袭击的方法,迅速上街,到城站、艮山门、宝善桥、华家池等四处进行宣传,张贴标语,直到晚六时许,当有人报告于子三军警要镇压时,他又当机立断通知大家返校。

于子三在抗暴斗争和“五月运动”中的表现,深得党组织的信任及师生们的拥护。他的名字和事迹在浙大及杭州地区广为传颂,因此,于子三被国民党反动派列为70人黑名单之首,进行监视和追捕。在此情况下,党组织决定于1947年暑假,将于子三等学运骨干秘密转送到上海暂避。他在沪期间,尽管处境危险,但仍与高等学校进行联系,从事学运工作。

于子三在沪不久,即接党的指示返回杭州。为了组织进步力量,壮大革命队伍,1947年9月,于子三同“新潮社”社友们秘密组织了革命团体“华家读书会”,他亲任联络员,郦伯瑾任学习委员,成员有20余人。他们以此为阵地,组织学习革命理论,进行时事政治教育。同时经于子三建议,于5月23日成立了京(南京)、沪、杭、苏四区学联,为中华全国学联筹备工作做了充分准备。6月中旬,由于筹备工作进展顺利,中华全国学联宣告重新成立。于子三被确定为与全国学联进行秘密联系的浙江地区代表。

为了巩固“五月运动”的成果,迎接新的战斗,七八月间在浙大党组织的领导下,成立了以李景先为首的“暑期工作委员会”,于子三在其中积极工作。同年9月,于子三加入了党的外围组织“新民主主义青年社”(简称Y. F),并担任了浙大农学院分社的负责人。他还到浙大附中及杭州其他高校帮助建立“Y. F”组织,仅三个月就发展了40多人。与此同时,他还加紧准备浙大学生自治会的普选工作。

由于浙大进步力量的增强,学运不断深入发展,引起了国民党的极大震动,伪教育部、国民党浙江省主席沈鸿烈,强令开除“闹事”学生,企图将浙大的学潮压下去。8月校方迫于压力,宣布崔兆芳等四人受停学一年的处分。此事引起了师生的义愤,感情冲动的学生想以罢课形式进行抗议。这时,于子三意识到,这是敌人的诡计,安图造成学生与校方对立,转移学生的斗争目标,瓦解学生运动。他即与李景先等五人以学生自治会身份,于8月13日晚与校方公开交涉,结果是把四人停学一年的处分改为半年,由学生自治会供应他们停学期间的生活费。一场风波平息了,敌人的诡计破产了。

根据于子三在斗争中的表现,中共浙大党组织准备接纳他为中共党员。正在这时候,国民党浙江保安司令部,根据蒋介石的命令,残酷镇压学生运动,矛头对准了浙大,并限期逮捕闹学潮的头面人物和“幕后”策划的共产党。于子三是学运的公开领导人,便成了敌人预谋杀害的主要目标,他的处境十分危险。但他却不顾个人的安危,毫不退缩,仍然全力进行学生自治会的普选工作。

1947年10月,于子三以“新潮社”负责人的身份与郦伯瑾商定,以参加校友汪敬羞的婚礼为名,约请在沪工作的原浙大校友“新潮社”社长陈建新,会计黄世民等到杭商讨有关“社务”。10月23日上海的来信被特务截获后全文抄录又放回原处,于子三却全然不知。25日他去车站接到了陈、黄二人,他们乘坐的三轮车是特务安排的,租住的旅馆都有特务监视。当晚他们参加了校友婚礼后,回到大同旅馆52号寄宿,就有关“社务”交谈至深夜。26日晨2时许,特务们以查夜为名,将于子三、郦伯瑾等四人秘密逮捕。

国民党特务认为,逮捕了于子三等四人,就可以从他们口中得到所需情报,即首先对于子三进行逼供。特务把于子三关押在重犯监狱里,用尽了种种酷刑,连续折磨他四天四夜,要他供认是共产党员(当时他还不是共产党员)和党的秘密组织,特别是要他讲出恢复工作不久的全国学联的情况,可是于子三宁死不屈,什么也没有讲。

残忍的敌人从于子三的口中没得到什么东西,便于1947年10月29日晚6时许对他下了毒手,将他的颈部动脉切断,喉管刺破,年仅24岁的于子三倒在了血泊之中。

10月29日深夜,正当竺可桢校长向保安司令部要求放人时,于子三被杀的噩耗传到了浙大,使全校师生沉浸在无限悲痛之中,大家义愤填膺,在浙大党组织的领导下,向敌人展开了斗争,提出了“踏着于烈士的血迹上去!”的口号,决定从第二天起开始罢课、罢教进行抗议。学生自治会还作出了:“清查惨案真相”、“联合校方向各界控诉”、“向全国和全世界揭露国民党反动派的罪行”等决定。学生们冲破军警的阻拦去瞻仰烈士遗容,组织申诉团到外地去揭露惨案真相,争取各方面同情。竺可桢校长坚持正义,拒绝在保安司令部伪造的“于子三自杀证书”上签字,并亲自到南京政府质问教育部长朱稼华。11月5日,竺可桢对《大公报》、《申报》记者发表了谈话,他说:“于子三是个好学生,我对他了解甚深,焉有无罪而畏罪之理。”驳斥了国民党散布的“于子三畏罪自杀”的谎言,并指出“于子三之死,政府当局负有不可推诿之责任。”他强烈要求政府查明事实真相,惩办杀人凶手。

斗争不断深入发展,自11月2日学生自治会普选成功后,出现了学生罢课、教师罢教、工人罢工的高潮,还进行了募捐活动,以营救狱中的郦伯瑾等三人。

于子三血案引起了全国29个大中城市15万大中学生的抗议,从此掀起了声势浩大的同情于案运动,提出了“反迫害、反捕杀、反诬蔑”,“争自由、争公理、争人权”,“惩办谋杀于子三的凶手”等口号,掀起了1947年第三次学生运动高潮。北平、天津、上海、南京、广州、武汉、西安等城市先后罢课响应,捐款赡养于烈士老母等。这次运动被称为“于子三运动”。

子于三血案不仅得到全国学联的支持,也得到了工农群众和爱国侨胞的同情和声援,还得到了国际学联的慰问和声援。

于子三被害后,国民党反动派对于子三遗体的安葬仪式十分害怕,百般阻挠,直到1948年3月14日才将于子三的忠骨安葬在西子湖畔凤凰山上。为了纪念于子三烈士,学校把图书馆改名为“子三图书馆”,在校园内建立了“于子三衣冠冢”。

解放后,杭州市人民政府多次修缮于子三烈士墓。1950年8月,世界民主青年代表团访问杭州时,前往于子三烈士墓前凭吊,并敬献了花圈。1957年纪念于子三牺牲十周年时,马寅初题词:“子三先生:我连续五次上凤凰山叩墓,为的是要学习先生的革命精神”。原浙大副校长刘丹题词:“学习于子三烈士,把青春和力量贡献给祖国伟大的社会主义事业”。霍士廉题词:“于子三烈士的革命意志是我们青年为革命忘我奋斗的榜样”。1982年4月2日,浙江大学又作出决定,建立了“于子三纪念碑”,并把华八斋前面的广场命名为“于子三广场”。

于子三烈士永远活在人民心中!

于子三烈士永垂不朽!