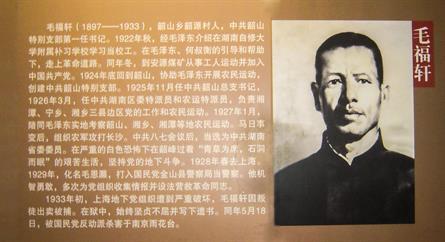

张昆弟烈士传略

更新时间:2022-12-21 11:30:07点击:

张昆弟烈士传略

余应彬 闵群芳

1925年11月,中共山东地方委员会遭到严重破坏,地委书记邓恩铭被捕入狱。在这个危难时刻,张昆弟受党中央委派来到山东,担任中共山东地方执行委员会书记。他在山东工作近一年,对山东党的发展做出了贡献。

一

张昆弟,号芝圃,湖南益阳县板溪乡龙西村(今属桃江县)人。1894年3月18日诞生于一个农民家庭。他5岁丧母,13岁丧父,由祖母和叔父抚育成人。7岁在本地私塾就读,13岁考入益阳龙州书院(旧制高小),1910年毕业。1913年秋考入湖南省立第一师范学校。当时这所学校拥有一批思想开明、学识渊博的教员,如杨昌济、徐特立、方维夏等。张昆弟入校后,除认真完成课堂作业外,课余时间如饥似渴地钻研文学、哲学、历史,并十分重视个人品德和志向的修养。他在日记中写道:“向吾之理想生活进行,文章誉望,听之后人,不计较于现在之社会。”又写道:“渐蓄其力乍用之。”他还不时地告诫自己:“淡泊明志为第一着手处。”由于志趣上的一致,入校不久,张昆弟就与同班(六班)同学蔡和森和在八班就读的毛泽东等结为好友,他们课余常在一起阅读陈独秀创办的《新青年》杂志,欣赏李大钊的《青春》、《今》等著名文章,畅谈国事,研究社会问题,探讨人生的意义,寻求改造社会的方法。张昆弟与朋友们逐渐懂得:处在当时黑暗腐败的社会环境中,要想做一个真正的人,一个有志向的人,就必须“冲破一切现象之罗网,发展其理想世界,行之以身,著之以书,以真理为归,真理所在,毫不旁顾”,要用“革命来除旧布新”。

对真理的热切追求和改造社会的雄心大志,促使张昆弟积极进行身体和意志的锻炼。他说:“大丈夫独患无身耳,体强心强,何事不可为。”他常常与毛泽东、蔡和森等一道,远足荒郊野外,寄宿深山古寺,进行冷水浴、风雨浴、日光浴等活动。

在一师的五年里,张昆弟受到了全面的锻炼。1917年6月,全校11个班级400名学生举行“人物互选”,选举项目包括敦品、自治、好学、克己、俭朴、服务、胆识、卫生、体操、竞技、才具、言语、文学、科学、美育等多项。毛泽东得票最多,张昆弟票居第四。

张昆弟在与毛泽东、蔡和森等相处过程中,产生了一种共同的愿望,即国家要改造,个人要进步,非集合更多的同志,组织一个团体不可。于是,一个“以革新技术,砥砺品行,改良人心风俗”为宗旨的团体——新民学会,经过半年多的酝酿、准备,于1918年4月14日在蔡和森居住的刘家台子诞生了。作为发起人之一的张昆弟,为新民学会的建设作出了积极贡献,学会重要成员李维汉等就是由他联络入会的。

新民学会成立后,如何发挥它的作用,实践学会的宗旨,这是毛泽东、蔡和森、张昆弟等经常考虑的重要问题。1918年6月,张昆弟与毛泽东从一师毕业后,邀集蔡和森(已于1915年转入湖南高等师范学校,1917年毕业于高师)一起搬进岳麓山湖南大学筹备处,进行“新村生活”的尝试。他们走遍了岳麓山下的小镇和村庄,希望找到一适当地盘作为“新村”的试验场所,以建立一个人人平等和睦、互助友爱的自由天地。但是,这种“乌托邦”式的理想很快就像肥皂泡一般破灭了。

正当毛泽东、蔡和森、张昆弟在思考如何改造社会,如何选择个人道路的时候,接到了已应聘在北京大学任教的杨昌济的来信,得知北京正在组织赴法勤工俭学运动的消息。6月下旬,新民学会召开会议,讨论赴法勤工俭学问题。会上,张昆弟热烈赞同“会友向外发展”的方针。会后,他立即着手赴法准备,成为最早走出湖南的新民学会成员之一。

二

1918年8月15日,张昆弟与毛泽东、罗学瓒、李维汉等一行25人,从长沙到达北京。当时,华法教育会为赶法学生的准备工作尚未就绪,因此,决定先在北京大学、保定育德中学、蠡县布里村(今属高阳县)三处开办为期一年的顶备班。张昆弟进入保定育德中学预备班,一面补习法语、数学、机械学等,一面到附近工厂做工。不久,湖南籍学员、新民学会发起人之一邹彝鼎病重,张昆弟与李维汉护送邹回湘后,即留在湖南,与毛泽东等人一起领导了湖南的五四运动。

1919年9月,张昆弟得知勤工俭学的学生即行赴法的消息后,便赶赴上海等候。10月31日,他与李维汉、李富春、贺果等40多名湖南籍学员搭乘法国邮船“宝勒加”号自沪启航,于12月7日抵达法国的马赛。随后,由华法教育会将他们安置在巴黎西郊哥伦布的华侨协社。

当时的法国,一方面是战争留下的创伤,疮痍满目,经济萧条,失业现象十分严重;另一方面工人阶级政党已经建立,社会主义思想十分活跃。张昆弟初到法国,一时无法找到做工和入学的机会,连住房都极为困难,只好与李维汉、李富春、贺果等三四十名学生挤在一座军用帐篷里。这期间,他经常到华侨协社图书馆坚持自修,接触了马克思主义以及无政府主义和空想社会主义等各方面的书籍。通过学习与研究,他进一步认识到,空想社会主义、无政府主义是根本不能用来改造社会的,因而在思想上开始倾向于马克思主义。

1920年7月,新民学会在法国的13名会友在蒙达尼男子中学举行会议,讨论学会宗旨。会上,蔡和森提出以“改造中国和世界”为新民学会的宗旨,主张“组织共产党,使无产阶级专政,其宗旨与方法多倾向于现在之俄”。张昆弟在蔡和森的影响下,接受了马克思主义关于无产阶级革命和无产阶级专政的基本原理,坚定地表示,只有依靠工人阶级的力量,才能改造社会,才能推翻整个资本主义制度。后来他在《法国北海岸之华工》一文中写道:“工人想要得到健康的衣食住,在现在的这种资本主义制度下,不想别的法子,无论工资增加到什么地步,都是不行的,非全世界工人全体有彻底的觉悟,把这种万恶的资本主义制度根本推翻不可。”由于具备了这一明确的指导思想,在这年12月“工学世界社”召开第一次年会讨论该社宗旨时,张昆弟与应邀前来参加会议的蔡和森、向警予等,坚决主张无产阶级专政,主张社会大革命。在他们的影响下,该社大多数社员转变到信仰马克思主义,从而实现了“工学世界社”的宗旨向科学社会主义方向的转变。

在法期间,张昆弟不仅努力从理论上探索马克思主义,而且还在斗争中不断实践马克思主义,成为留法勤工俭学学生进行斗争的组织者之一。他与罗学瓒、李维汉等新民学会会员,曾于1920年2月在华侨协社成立“勤工俭学励进会”,张昆弟被推选为干事和“勤工俭学励进会”负责人。这个组织在勤工俭学中影响很大,“大概来法的同学,凡略有志气和见解的,或有能力和品行纯正的,都想联络入会。”1920年8月,“勤工俭学励进会”改名为“工学世界社”,并在年底举行的年会上把宗旨转向科学社会主义。此后,它便成为勤工俭学学生进行斗争的重要组织。

1921年,400多名留法勤工俭学学生,在做工、求学均无着落的艰难情况下,向北洋政府驻法公使馆提出生活补助和进入里昂大学读书的要求。公使馆不仅拒绝这一要求,而且发出通启,声称要把这批学生遣送回国。当张昆弟与蔡和森、向警予、李维汉等得知这一消息后,立即赶至巴黎,一连数日同学生代表开会,商讨斗争目标和方法,提出争取“生存权”、“求学权”的斗争口号。2月28日,他们组织400多名学生聚集在公使馆门前,要求公使陈箓答复各项要求。后来,公使馆被迫同意延长发放三个月每人每日五法郎的救济费,华法教育会也答应继续为华工学生谋求工作。

1921年7、8月,张昆弟与蔡和森、周恩来、赵世炎等一道,发动了一场大规模的“拒款”斗争。他们深入到学生、华工和华侨中进行宣传活动,造成强大声势,迫使北洋政府不得不取消向法国当局出卖国家主权,借款五亿法郎购买军火的企图。

1921年9月,里昂大学突然改变原定招收中国在法勤工俭学学生的计划,准备另从国内招收官僚富商子弟入学。这一行径,激起了在法勤工俭学学生的强烈反对;“工学世界社”和“勤工俭学学会”等团体组成“各地勤工学生联合委员会”,负责领导这场斗争。9月21日晚,蔡和森、赵世炎、罗学瓒、张昆弟、陈毅等125名学生代表组成“先发队”,勇敢地冲进里昂大学,占领一座楼房,准备与校方谈判。不料,把持勤工俭学学生进校大权的吴稚晖与公使陈箓串通法国当局,调来200余名警察,强行将张昆弟等105名“先发队”队员逮捕,并押往兵营。在被押期间,张昆弟隔着兵营的铁窗,向前来采访的新闻记者和各界人士申述事实真相,提出正义要求。另外,他还参加了为抗议法国当局虐待学生的绝食斗争。经过20多天的囚禁,除赵世炎机智脱外,其余104人均以“从事布尔什维克活动”和“扰乱治安”的罪名,于10月18日深夜被强行遣送回国。从此,张昆弟被迫结束了将近两年的留法勤工俭学生活。

三

1921年12月20日,张昆弟经过漫长的海上旅行到达上海。一踏上国土,他就以天下大事为己任,投入了国内的伟大革命斗争。

1922年春,张昆弟在由上海转赴北京后,加入了中共产党,并被党组织分配在北方劳动组合书记部工作。7月党的二大召开后,又担任了以李大钊为首的中共北京区委员会的委员。其间,为了加强党在工人队伍中的领导力量,李大钊通过北洋交通总长高恩洪,吴佩孚的参谋长白坚武等私人关系,指派六名共产党员以交通密查员身份,分赴京汉、京奉、京绥、陇海、正太、津浦铁路等六条干线,指导工人组建工会,开展工人运动。作为“密查员”的张昆弟被派往正太路。

7月,张昆弟来到石家庄,准备在正太路总机器厂组建工会。当时,该厂工人积极分子孙云鹏等受长辛店工人运动影响,于这年2月组建了一个工会,由于缺乏斗争经验,很快被反动工头王纯、陈顺来等把持。张昆弟了解后,先是积极与孙云鹏、滕邦忠、施恒清等人接触,尔后,向他们提出建立自己的工会的主张。

张昆弟的话,有如一束火把,点燃了孙云鹏等人心中的斗争烈火。他们在工人中揭露王、陈所干的种种坏事,说服动员工人脱离旧工会参加自己的组织。经过两个月的工作,9月4日300多名工人举行集会,选举产生了自己的工会——“同义俱乐部”。10月8日,又在“同义俱乐部”的基础上,建立了“正太工业研究传习所”(后改名“正太铁路总工会”)。张昆弟代表劳动组合书记部向大会赠送了锈有“劳动万岁”的锦旗,并号召工人团结起来,打倒帝国主义,打倒封建军阀。

为了改善工人的经济待遇,提高工人的斗争觉悟,进一步发展工会组织,张昆弟领导工会发动了正太铁路年关大罢工。罢工之前,他专程前往唐山,同富有工运经验的罗章龙、张稳韬等商议罢工的准备工作,并邀请他们到石家庄共同领导罢工斗争。经过反复讨论研究,他们制定了罢工计划:一是决定罢工日期为年关;二是加强宣传与组织工作;三是以增加工资、改善待遇和承认工会为斗争目标。由于准备充分,安排周密,在历时20余天的年关大罢工中,迫使厂方全部接受了工人的各项要求,取得了完全的胜利。

此后不久,京汉铁路大罢工爆发。为配合这一斗争,张昆弟及时指导正太铁路总工会发起同情罢工。2月7日,正太铁路全线客、货车一律停驶,工厂由工人轮班守护,罢工秩序井然。在罢工中,工人中除了英勇地援助京汉铁路工人之外,没有提出任何的单独要求。复工后,虽然遭到路局的武力恫吓,工会被查封,工会委员被开除,但工人们仍团结一致,奋起反抗,迫使路局最终允许工会委员复职。

四

1923年“二七”大罢工失败后,张昆弟继续留在北方,担任中共北京区委委员,负责工运工作;次年4月,又担任了区委工农部部长。这一时期,以国共合作为基础的民主联合战线已经建立,全国人民反对帝国主义和封建军阀的斗争广泛开展起来。1924年底,国民军二军司令胡景翼率部进驻河南。胡原为同盟会会员,信仰三民主义,曾与李大钊会晤,要求同中国共产党合作,共同治理河南。于是党组织派遣张昆弟等前往河南,负责恢复和发展工人运动的领导工作。

1925年初,张昆弟等到达郑州,他们首先与胡景翼建立起合作关系,在国民二军的援助下,营救出一批被捕入狱的工运领导人,恢复了因参加“二七”大罢工被开除的工人的工作,并积极着手恢复京汉铁路总工会。经过一段时间的准备,1925年2月27日,京汉铁路总工会恢复大会和全国铁路工人第二次代表大会在郑州普乐园同时召开。京汉路各大车站、陇海铁路、道清路和河南几个大厂都派了代表,胡景翼也送来了一幅写有“劳工神圣”的红纱。会上,张昆弟被选为全国铁路总工会总干事和党团书记。京汉铁路总工会的公开恢复,消除了工人群众的顾虑,激发了他们的革命积极性,为河南工运的蓬勃发展奠定了坚实的基础。

总工会恢复后,张昆弟等立即领导工人掀起了清还“二七”罢工后工人被扣工资的斗争。经过交涉,路局很快答应了工人的要求,补发了工人被扣的工资。这一胜利,进一步舞了工人群众的斗争信心。至四五月间,陇海、道清铁路各工会,焦作、六河沟、新安民生三大煤矿,郑州豫丰、安阳广益、卫辉华新三大纱厂,开封兵工厂,铜元厂等处的工会先后恢复起来。这时党组织根据斗争发展需要,又陆续派遣一批干部进入河南。5月,以王若飞为书记的中共豫陕区委成立,张昆弟担任区委委员。至此,中州大地已是精英荟萃,党的领导力量相当强大,很快起了一个波澜壮阔的革命高潮。

1925年7月,焦作煤矿发动大罢工,张昆弟曾多次从郑州赶去了解情况,指导斗争。8月初,豫丰纱厂工人展开增资减时斗争,提出改善政治、经济待遇等12项条件,遭到厂方无理拒绝。8月7日,张昆弟前往纱厂,组织了5000余工人奋起罢工,并在12项条件之外,又提出罢工期间工资照发和不得开除办工会的工人两项条件。斗争持续十余天后,该厂经理穆藕初竞以重金雇佣流氓打手200余人,武力逼迫工人开工,并于20日下午突然袭击工会,打伤工人70余人,打死2人,劫走各地捐款2000余元。在反革命的暴行面前,张昆弟毫不畏惧,沉着坚定。他与李震瀛等联络全国铁路总工会,发动京汉、陇海铁路工人举行联合罢工,支援豫丰纱厂,并决定对豫丰纱厂实行全面封锁,棉、煤、纱、布四不运。在广大工人联合斗争逼迫下,穆藕初只得接受罢工的全部条件并发给被害工人每人抚恤金2000元。赔偿工会的一切损失。

这时,河南省已建立起十几个较大的工会,会员发展到3万余人,成立省总工会的条件日益成熟。经过王若飞、王荷波、张昆弟、李震瀛等研究和各地代表的协商,决定由张昆弟负责省总工会的筹备工作。9月18日,河南省总工会成立大会在郑州隆重举行,张昆弟当选为省总工会委员长。

为了更好地领导工人运动,张昆弟不仅经常要求做工会工作的干部深入到工人群众中去,了解工人的疾苦和要求,组织他们起来斗争,而且亲为表率,处处以身作则。他经常离开省总工会驻地开封深入到郑州、信阳、洛阳等地检查指导工作。1925年11月,国民二军与奉系军阀作战,石家庄以南的铁路遭到奉军破坏,桥梁与道轨被炸毁。张昆弟不顾战火硝烟,亲自组织千余工人前往修复,保证了国民二军攻打保定、马场等地战斗的胜利。

五

1925年冬,党中央根据山东的工作需要,任命张昆弟为山东地方执行委员会书记。张昆弟到达山东后,在原有济南、青岛、淄川、张店四个支部的基础上,用短短的时间新建了济南女师支部,胶济、津浦两个铁路支部和青岛四方支部。此外,党的组织在农村也有迅速发展,在胶济铁路沿线的益都、寿光、广饶、潍县以及西北的农村,一批基层支部先后建立起来。到1926年6月,全省党员已由1925年四五十人发展到500余人。党组织的发展扩大,使党在群众中的工作得到了很大加强。1926年“三一八”惨案发生后,地委直接指导济南女师等校的党团员和进步学生开展了大规模的宣传活动,发动学生上街游行示威,抗议段祺瑞政府的反革命暴行。地委的积极领导,广大学生的宣传发动,使济南群众很快了解了“三一八”惨案真相,各界人士纷纷举行集会,发表声明,通电全国,追悼死难烈士,声讨段祺瑞迫害爱国学生的暴行,并给山东军阀张宗昌造成了很大威胁。

1926年7月,随着北伐战争的进行,党组织又在群众中进行了更为广泛的工作。当时担任中共寿光支部书记的王云生曾在回忆这一时期的情况时说:“1926年7月,北伐军从广东出兵北伐,对山东影响很大,群众的情绪极其高涨,不论城市、农村,党的工作都有很大的发展……在高涨的革命形势下,党在群众中广泛的教育群众、组织群众,领导群众展开斗争,党在群众中有了很高的威信,群众都知道共产党是代表工农利益的,是解除人民痛苦的。”

张昆弟还十分重视对农民运动的组织领导。1926年3月,他指导地委和共青团济南市委联合召开山东农民运动扩大会议。这次会议邀集了青岛、益都、广饶、齐河、潍县、高密、平原、禹城、张店、淄川,济南等地的共20余名代表,交流了各地农民运动的工作情况,总结了我党在民主革命中以国共合作为基础的统一战线的经验,学习了列宁关于农民问题的理论,确定了以后农民运动的具体方针,对进一步推动山东农民运动的发展,具有重大的意义。会后,张昆弟与地委又组织大批党团员到各地巡行演讲,深入农村,发动农民运动,并选派优秀青年20余人赴广州参加毛泽东主办的第六期农民运动讲习所。这批学员结业回到山东后,在党组织的安排下,大多从事农民运动,为山东农运的发展作出了重要贡献。

大革命失败后,中共中央在汉口召开“八七”会议,制定了新的工作方针。张昆弟受中央派遣,担任北方局委员,迁驻天津,与蔡和森,王荷波等一起负责恢复北方局的领导机构。随后,又在天津、山东等地调查,改组了顺直省委和所属市委。10月下旬,北方局因叛徒出卖遭到严重破坏,书记王荷波被捕牺牲。11月,党中央在上海召开政治局扩大会议,决定撤销北方局。蔡和森与张昆弟仍然坚持在北方,以中央巡视员身份在山东、河北、津浦铁路从事党的秘密工作。1928年6月,党的六大在莫斯科召开,张昆弟出席了会议,被选为中央审查委员会候补委员。会后,他又列席了共产国际六大。回国后,他担任顺直省委工委书记,继续在天津、山东、唐山一带从事工人运动的指导工作。1929年至1930年,他先后担任中央特派员,中共中央北方局工委书记,中国工农红军第五军团政治部主任。

六

1931年春,张昆弟受党中央委派,以中共中央工运特派员身份赴湘鄂西苏区领导工人运动。在这之前,由于“左”倾错误的干扰,湘鄂西苏区的工会组织大部被取消,工人运动濒于瘫痪状态。张昆弟于5月6日到达湘鄂西中央分局后,立即深入苏区各地,调查了解情况,着手恢复和发展各级工会组织。7月20日,他主持召开湘鄂西苏区第二次工人代表大会。这次会议选举成立了湘鄂西省总工会,许绍清当选为工会委员长,张昆弟任党团书记,并以中央工运特派员身份负责整个工会的指导工作。会后,在张昆弟和省总工会的领导下,监利、沔阳、江陵、潜江、汉川、荆南、汉阳等县的工会组织相继建立,会员发展达2万余人。这时,张昆弟考虑到苏区的长远发展,又派出干部到汉口、岳州、宜昌、沙市等国民党统治区,帮助当地工人建立工会,与他们建立联系,在斗争中互相配合,相互支援。

1931年夏秋,国民党反动军队对湘鄂西苏区实行第三次“围剿”,又加湖北一带遇上了特大水灾,使洪湖苏区汪洋一片,粮食、布匹、食盐及医药用品极端缺乏。为了战胜水灾,打破敌人的“围剿”,巩固苏区,张昆弟日夜操劳,倾注了全部精力。他选派得力干部,带领部分受灾群众到附近国民党统治区,发动当地的人民群众,没收地主豪绅的粮食与财产,没收富商大贾的木材、食盐、布匹等物资,救济灾区民众。仅在汉川南河一区就获得现金万余元,粮食6000余石。这一应急措施,对解决灾民的困难,稳定群众情绪,巩固苏区,起了十分重要的作用。洪水退后,他又组织群众修复堤垸,重建家园,掀起“赶秋运动”,为群众的生产自救作了许多工作。

为了粉碎国民党反动军队的频繁“围剿”,扩大红军,补充兵员,增加红军中的工人成分,同年12月中旬,张昆弟召集省总工会第二次全体执委会议,作出《湘鄂西省总工会关于拥护和扩大红军保证红军给养的决议》,制定了“保障红军给养” “鼓动群众参加红军” “优待红军家属” “配合红军作战” “在赤白交界区和白区用各种方式扩大红军影响”等七项措施。1932年3月6日,省总工会又发出《紧急动员工人群众参加红军》的通告,指出“在巩固发展苏区,击破敌人四次‘围剿’的总的工作任务之下”,“动员工人群众参加红军仍然是工会目前最主要的任务”。由于张昆弟和省总工会的积极领导,特别是上述措施的贯彻,湘鄂西苏区出现了一个前所未有的拥红支前热潮,各级工会纷纷组织起“拥红委员会”、“赤卫队” “担架队” “慰劳队” “洗衣队”等各种形式的群众组织,动员了数以千计青壮年工人参加了红军。对于省工会这段时间的工作,中共湘鄂西苏区省委在1933年2月《关于工会工作的报告》中作了如下评价:工会动员了“二千三百七十多名忠实而勇敢的工人到红三军中去,其中有一部分较好的干部,确实在红军中发挥了相当的领导作用”;“工会动员工人将斗争来的粮食、现金的三分之二保证红军的给养,同时动员工人运输前线所没收的粮食、物品到后方来,动员广大工人加入赤卫队,尤其在目前冲破敌人‘围剿’的紧急任务下,挑选了积极勇敢的工人组成推进队。这个组织在湘鄂西来说,是有它特殊的历史作用的”。

张昆弟与贺龙等一起,在创立湘鄂西革命根据地的斗争中作出了贡献。1932年在鄂西洪湖地区英勇牺牲。

张昆弟烈士虽然悲壮地牺牲50多年了。但是,党和人民始终没有忘记这位杰出的无产阶级革命战士。50年前,他为湘鄂西苏区的建设创立的光辉业绩,一直在湘鄂西地区的人民群众中广为传颂。同样,他为中国工人阶级和人民群众的解放事业创立的光辉业绩,也一直铭记在中国工人阶级到广大人民的心里。

张昆弟烈士的英名将与整个共产主义事业永存!

(本文原载《征集与研究》1988年第3期,收入本书时略有删改)