汪洋烈士传略

更新时间:2024-05-10 11:30:02点击:

汪洋,学名之正,字诚斋,号洪波,于抗战时期更名为汪洋。他于公元一九一二年出生于山东省东阿县的顾庄(今河南省台前县顾庄)。汪洋自幼聪慧,六岁便入本村私塾学习,十二岁时转入本乡郑三里私立高级小学深造。一九三零年,他考入济南第一乡村师范,开始接触更广阔的知识领域。

面对东北沦陷的国难,汪洋毅然投身学生抗日救亡运动。一九三五年,他休学离校,在东阿县担任小学教员半年,同时积极参与抗日活动,并领导全县二百四十名小学教员进行增薪罢教斗争,但年底不幸被当局解聘。此后,他专职从事革命工作,频繁往返于济南、北平之间。

一九三六年,经王锡平同志介绍,汪洋光荣地加入了中国共产党。随后,他接受党委派遣前往西安参加东北军学兵队,在下层士兵中积极开展抗日活动。他历任战士、下士、文书等职务,随军转战陕、豫、苏、皖等省,参加过少年抗日先锋队,并领导学兵连参与了“西安事变”前的抗日请愿活动。

一九三七年,随着“七七”事变的爆发,抗战全面展开。汪洋积极投身到山东省莒县、沂水、临沂一带的抗日游击战争中,他成功发动并组织了一支人民抗日游击队,队伍迅速发展到八百余人。然而,这支队伍后来不幸被国民党吞并。面对挫折,汪洋并未气馁,他重新组织了一支相当于一个营兵力的游击队,北上与山东省委所领导的山东人民抗日游击队第四支队会合,并担任独立团团长。随着山东纵队的建立,独立团改编为纵队四支队三团,汪洋继续担任团长职务。

在抗战过程中,汪洋展现出了卓越的领导才能和坚定的革命信念。他率领部队在莱北、博山一带沉重打击了国民党顽固派秦启荣部,并消灭了大汉奸申从周的地主武装。这些战斗对于发展人民抗日武装、扩建抗日根据地起到了关键作用。

一九四零年,随着战争形势的发展,山纵四支队改编为山纵四旅,汪洋出任政委。年底,主力武装执行地方化方针,山纵四旅与泰山军分区合编为鲁中军区第一军分区,汪洋担任政治委员兼中共泰山地委书记。

一九四二年,泰山地区抗战进入最艰苦的阶段。面对日伪军的疯狂扫荡和国民党顽固派的包围封锁,汪洋坚定沉着、英勇果断地采取了一系列有力措施,稳固了泰山抗日根据地。然而,在同年十月十七日的一次突围转移中,他遭遇了日伪军的合围。在激战中,他率领部队奋力突围,最终因弹药耗尽,在白刃战中壮烈殉国,年仅二十九岁。

汪洋的牺牲引起了全军的震悼。延安八路军总部电告全军致哀,泰山地区军民沉痛哀悼,并将其遗体安葬于吉山钓鱼台。为了纪念这位英勇的烈士,八路军《军政杂志》、延安《解放日报》、山东《大众日报》、《泰山日报》等媒体纷纷发表专论,赞颂他的英勇事迹。

一九四五年八月,莱芜县民主政府将钓鱼台改建为汪洋台,并在台上建造了汪洋亭,亭中立有烈士碑一座。碑上刻有舒同、廖容标、李念轩等战友的题词。一九五三年,山东人民政府决定将汪洋墓迁至济南烈士陵园。尽管当地群众对烈士的迁移表达了强烈的反对和不舍之情,但在党组织的耐心说服下,他们最终勉强同意。在迁移过程中,群众护送灵棺数十里,表达了他们对烈士的深厚感情和敬意。

为了纪念汪洋烈士的英勇事迹和崇高精神,当地政府决定将当地学校、医院分别命名为“汪洋小学”、“汪洋中学”、“汪洋医院”。这些命名不仅是对烈士的深切怀念和崇高敬意也是对后代的激励和教育。

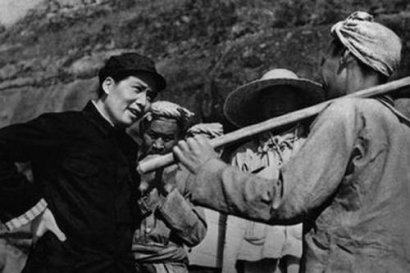

一九五八年,毛泽东同志视察济南时特意前往英雄山参观了汪洋烈士的碑文,并询问了烈士亲属的生活情况。他对汪洋同志给予了高度评价充分展现了他对革命先烈的深切关怀和敬仰之情。

这份史料由姚再祥先生整理而成他是台前县人现在范县县委老干部局工作。此史料的素材由台前县政协副主席崔子平提供崔子平和汪洋是同乡并在汪洋部担任过文书工作。这份史料不仅记录了汪洋烈士的英勇事迹和革命精神也见证了抗战时期中华儿女为保卫家园、争取民族独立而付出的巨大牺牲和不懈努力。